「ポータブルオーディオにはワイヤレスイヤホン意外にどんなものがあるの?」

「闇雲ではなく、ちゃんと意味を理解しながら機材を揃えたい」

「イヤホンはスマホに直挿しでも大丈夫?」

「SNSを見たらアンプのような機材を沢山重ねていたけど、あれは何??」

ポータブルオーディオは高価な品物も多いため、なるべく効率的・効果的にご自身の求める環境を構築したいですよね。

そこで今回はポータブルオーディオの6つの基本的な運用方法について解説します。

本記事をお読み頂くことで次のことが解ります。

- 現代のポータブルオーディオを構成する8つの基本要素

- ポータブルオーディオの6つの基本的運用方法とそれぞれの特徴

是非、最後までご覧下さい。

現代のポータブルオーディオを構成する8つの基本要素

いきなり堅苦しい内容で恐縮ですが、これから説明する8つの基本要素を押さえておくと次に説明するそれぞれの運用方法のメリット・デメリットが理解しやすいため説明させて頂きます。

「能書きは良いので具体的な運用方法が早く知りたい!」という方は次の章まで読み飛ばして頂いても構いません。

要素①:デジタル音源データ

現代オーディオの殆どは0と1の羅列で構成されたデジタルデータで保存されています。

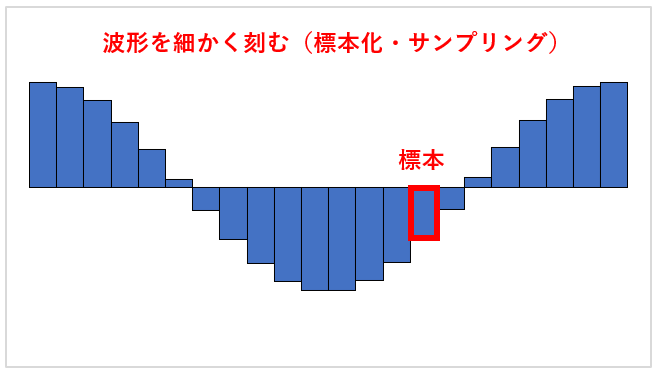

アナログの波形はそのままではデジタルデータとして扱うことができないため、波形を細かく分割し標本化します(この作業をサンプリングと呼びます)。

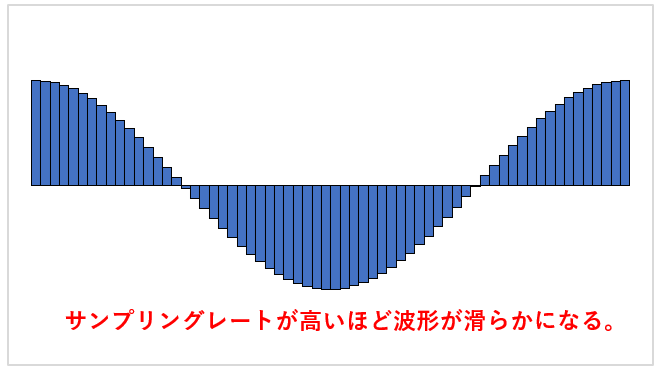

1秒あたりのサンプリング数をサンプリングレート(またはサンプリング周波数)と呼び、単位はHzで表します。

サンプリングレートが高いほど波形が滑らかになります。

また、標本化された1つ1つのデータのもつ容量のことをビット深度と呼び、音の解像度に影響します。

映像で例えると、サンプリング周波数=リフレッシュレート。ビット深度=解像度とイメージして頂ければ解かりやすいと思います。

映像で言えば、解像度が高くてもリフレッシュレートが低ければ映像がカクカクになり、逆にリフレッシュレートが高くても解像度が低ければ映像がボヤけてしまいますよね。

デジタル音源についてもサンプリング周波数とビット深度が重要になります。

CD音源はサンプリング周波数が44.1Khz、ビット深度が16bitのため、44.1kHz/16bitと表現します。

このCD音源を超える情報量を持つデジタル音源データのことを「ハイレゾ音源」と呼び、主流は96kHz/24bitや192kHz/24bitで、CDの実に6.5倍もの情報量を持っています。

ハイレゾ音源はmoraなどでダウンロード購入が可能です。またAmazon Music HDやApple Musicなどではハイレゾ音源のストリーミング視聴が可能です。

逆にCD音源を圧縮したAACなどの音源もあり、通信容量が軽いため動画配信サービスなどではこちらが主流です。

どのレベルの音源を扱うかによって機材に要求される性能も変化します。

要素②:ユーザーインターフェース

音源の選曲や再生、停止などのコントロールを担当する要素です。

音質には直接影響しませんが、操作性や取り回しに影響します。また動画コンテンツを視聴する場合はグラフィック性能なども重要になります。

現代のポータブルオーディオではスマートフォンやタブレットがユーザーインターフェースの役割を担う場合が多いです。

要素③:Bluetooth(※Bluetoothオーディオの場合のみ)

現代のポータブルオーディオはBluetooth技術を用いて無線化に対応した商品が多数あります。

Bluetoothオーディオで特に注視すべき点は、対応バージョンと対応コーデックです。

対応バージョンは通信範囲・通信速・通信の安定性等に影響し、対応コーデックは音質に影響します。

対応バージョンは最低でも5.0以上。対応コーデックは視聴するコンテンツや扱う音声データによって適切なものを選択する必要があります。

ハイレゾ音源に対応したLDAC等のコーデックもありますが、音源のビットレートによっては扱いきれないこともあるため、知識のない場合はハイレゾ音源は有線で運用するのが無難です。

要素④:DAC

要素①で説明したデジタル音源データを0と1の羅列のため、これを可聴可能なアナログの波形に戻す必要があります。

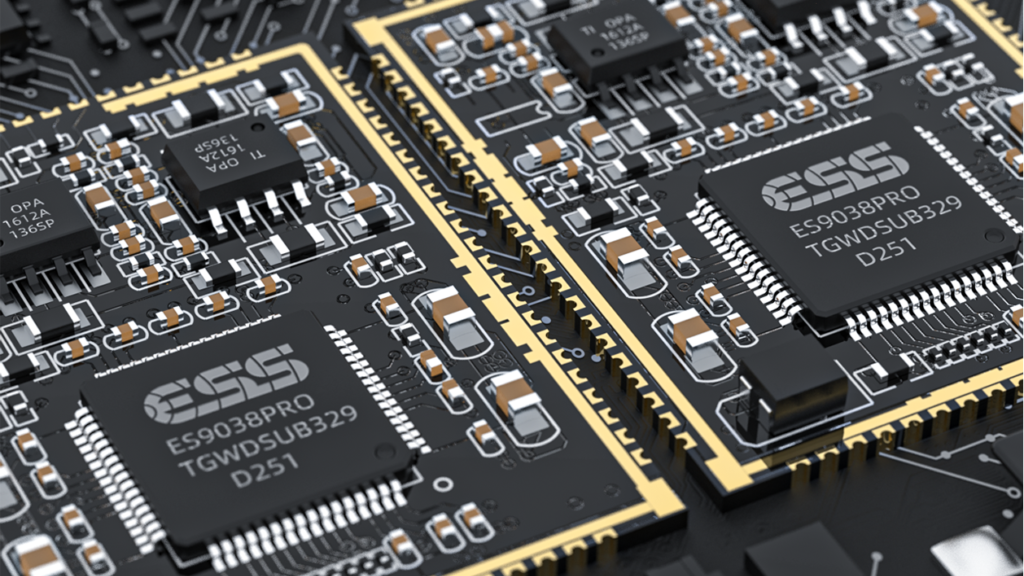

DACとはDigital to Analog Converterの略で、デジタル音源データをアナログ信号に変換することを目的としたICチップのことで、このチップの性能によってアナログ信号の品質が大きく変化します。

要素⑤:アンプ

DACで変換生成したアナログ音声信号はそのままでは信号が小さいため、イヤホンやヘッドホンを鳴らすには信号を増幅させる必要があります。

アナログ音声信号を増幅させる機器のことをアンプ(アンプリファイア)と呼び、品質の高いアンプを用いると綺麗に音を増幅させることができます。

アンプについてはトランジスタアンプと真空管アンプの違いや増幅回路の級種等、かなり奥が深いのも特徴ですが、とても面白い部分ですので興味があれば是非調べてみて下さい。

特にインピーダンスの大きなイヤホン・ヘッドホンを接続する場合はアンプの性能が重要になります。

要素⑥:アナログケーブル

DACで生成されたアナログ音声信号はこれまでの0と1のデジタルデータとは違い、電気信号の波形となるためノイズが混入しやすくなり、ケーブルの素材や太さ、長さ、等による減衰等によって音質に変化が生じます。

よって有線イヤホンやヘッドホンの場合はケーブルにもこだわる必要があります。

また、太さ・柔らかさによる取り回しやカラーリングなどのファッション的な要素にも影響します。

要素⑦:イヤホン・ヘッドホン

イヤホン・ヘッドホンの中に組み込まれている「ドライバー」という部品がケーブルから流れてきた電気信号を現実の音に変換して出力します。

私は基本要素の中で最も音質に影響する要素と考えています。

要素⑧:イヤーピース・イヤーパッド

イヤーピース・イヤーパッドは実際に耳や耳元に接するパーツです。

素材や形状によって音の傾向が変わったり遮音性能が替わります。

また耳の形状に合うかも装着性の観点から重要な要素となります。

6つの基本的な運用方法

それでは本題のポータブルオーディオの6つの運用方法を解説します。

便宜上イヤホンと表記していますが、イヤホンの部分をヘッドホンに置き換えて頂いて問題ありません。

また、スマートフォンと書かれている箇所についてもタブレットやゲーム機に置き換えて頂いて大丈夫です。

運用方法①:スマートフォン + 有線イヤホン

スマートフォンやタブレットのイヤホンジャックに有線イヤホンや有線ヘッドホンを直接接続する方法です。

基本要素で説明した「ユーザーインターフェース」「DAC」「アンプ」の機能をスマートフォンに一存できるため手軽かつ有線のため遅延の心配がありませんが、スマートフォンに内蔵されているDACやアンプは必要最低限のものが多く、音質面は今回紹介する中で最も劣る方法です。

また、アンプが貧弱なため抵抗値(インピーダンス)の大きいイヤホンやヘッドホンでは音量を最大にしても充分な音量を得られない場合もあります。

ケーブルがスマホから伸びるため取り回しもよくありません。

運用方法②:スマートフォン + ワイヤレスイヤホン

スマートフォンとワイヤレスイヤホンをBluetoothで接続する方式です。

今回紹介する中で最も手軽で、現代のポータブルオーディオ運用の中で最も普及している方式です。

DACやアンプはBluetoothチップに内蔵されている物を使用しているモデルが多いですが、中には本格的なDACチップやアンプを搭載してるモデルも存在します。

また、マイクを搭載しているモデルは音声通話も可能なため、オーディオ機器としてだけでなくガジェットとしても機能するのがこの方式の強みです。

ただしデジタル音声データを一度Bluetoothの各種コーデックに変換するため、有線と比較するとハイレゾ音源の取り扱いには注意の必要な方式となります。

また、どうしても遅延が発生するためタイミングにシビアなFPSゲームや音ゲーには基本的には向きません。

運用方法③:スマートフォン + Bluetoothレシーバー + 有線イヤホン

Bluetoothチップを搭載したDACアンプに有線イヤホンやヘッドホンを接続する方式です。

ワイヤレスイヤホンやヘッドホンと比較すると筐体のサイズに自由度があるため、本格的なDACチップやアンプを搭載したモデルも多いです。

お気に入りの有線イヤホンやヘッドホンを自由に交換することができるのも良い点ですね。

ただし音源をBluetoothコーデックに変換する必要があるためハイレゾ音源の取り扱いには知識が必要なことと、どうしても遅延が発生することはワイヤレスイヤホン・ヘッドホンと同様に注意が必要です。

また、ケーブルが存在するためどうしても取り回しは悪くなります。

運用方法④:スマートフォン + USB-DAC + 有線イヤホン

スマートフォンやタブレットに本格的なDACチップを搭載したUSB-DACと呼ばれるデバイスを接続することで、高音質化を図る方式です。

物によってはDAPに匹敵する音質を得ることができ、有線のため遅延も発生しません。

古いスマートフォンがあれば、そちらをDAP化することも出来るため今かなり運用者の増えている方式です。

スマートフォンから電源の供給を行うため、スマートフォンのバッテリーの減りが早くなることには注意が必要です。

運用方法⑤:スマートフォン + USB-DAC + ヘッドホンアンプ + 有線イヤホン

先述の運用方法ではUSB-DACに搭載されているアンプを使用しますが、アンプにもこだわれるのがこちらの運用方式です。

カスタマイズ性が高く、個別のパーツごとに交換やアップグレードができるため、ポータブルオーディオ環境を構築する上で最も楽しい方式と私は考えています。

今回紹介する方式の中で最も高音質化を図ることができますが、初期コストも大きいです。

運用方法⑥:DAP + 有線イヤホン

「ユーザーインターフェース」「DAC」「アンプ」が包括されたDAP(Digital Audio Player)と呼ばれる機器に有線イヤホンやヘッドホンを接続する方式です。

DAPは簡単に言うと通話機能が無い代わりに音質に全振りしたスマートフォンです。

エントリーからミドルクラスのDAPはUSB-DACの登場で存在意義が薄れてきていますが、

ハイエンドDAPは現在でも魅力のある商品が多数あります。

まとめ

以上。今回はポータブルオーディオを構成する8つの基本要素と6つの運用方法について解説させて頂きました。

オーディオ機器はどうしても高価な物が多いため、闇雲に購入するよりも個々の目的や環境に応じた運用方法を元に戦略的に機材を揃えたほうが良いと考えています。

本記事の内容が少しでも参考になりましたら嬉しいです。

コメント